Ceará

Basta de homofobia: relatos de gay, lésbica, bi, trans e travesti no esporte

Das arquibancadas, o grito soava devastador. “Pêi, matei um gay”. Na quadra, Israel, ainda adolescente, ainda nem tinha se descoberto homossexual, mas já pensava em abandonar o vôlei por causa das ofensas. Não fez isso. Em outra quadra, Jéssica Bezerra também jogava vôlei. Em 2009, na cidade de Pentecoste, no Ceará, quase precisou tirar a roupa para provar que era biologicamente homem e que poderia representar a seleção masculina de Beberibe nos Jogos Abertos do Interior. Travesti desde os 20 anos, Jéssica quase foi retirada da quadra pelo árbitro. O técnico precisou defender a permanência da atleta, que hoje joga na Espanha. Foi no esporte que a encontrou um porto seguro para levantar a bandeira de luta.

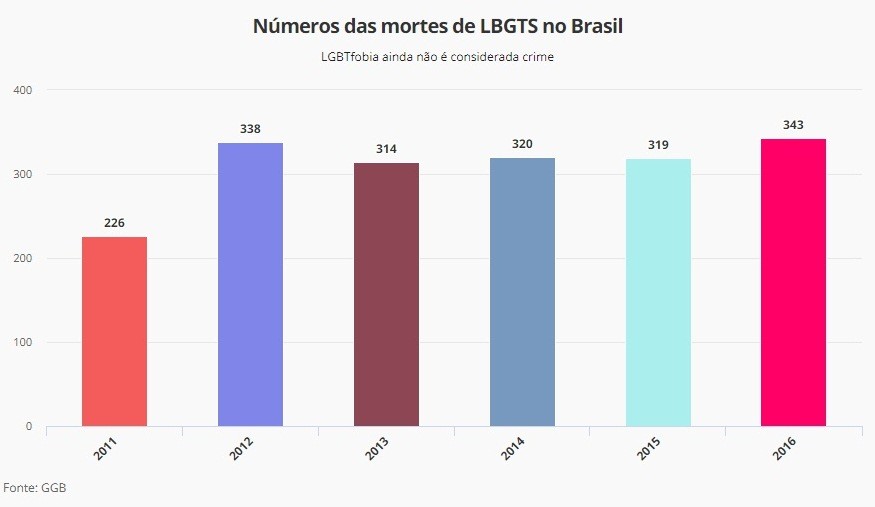

Israel e Jéssica não estão sozinhos. Vivem a mesma rotina de Lívia, no taekwondo. De Carla, no futsal. De Victor (nome fictício), no futebol. De Laleska, na arbitragem. Todos conhecem de perto a realidade de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis no Brasil. Em 2017, só até o início do mês de maio, 117 pessoas LGBT foram assassinadas no país por força do preconceito contra a orientação sexual, de acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB). A cada 25 horas, um assassinato. Estatística que ilustra um cenário cruel: para essas pessoas, cada dia é uma vitória. E sobreviver é marcar pontos.

A reportagem convidou os cinco para conversar e relatar como o esporte pode ser uma fonte de trauma, resiliência e salvação.

Lívia. Taekwondo. Lésbica

“A minha história com o taekwondo é de muita gratidão e de felicidade. Não estou aqui para ser tolerada, estou para existir”

A tatuagem de Lívia Soares, de 23 anos, alerta: “None but ourselves can free our minds”. É o trecho de uma música do jamaicano Bob Marley, que quer dizer “Ninguém a não ser nós mesmos pode liberar nossas mentes”. Ela já passou por futsal, boxe e vôlei antes de encontrar o taewondo. Na luta pode experimentar a sensação de pertencimento, bem diferente da vivência da rua, onde diz sofrer violência e preconceito. “Me perguntaram sobre a necessidade de fazer reportagens desse tipo, se é necessário quando a luta é para sermos todos iguais. Mas eu, mulher sapatão, não sou igual. Não quero ser assimilada, palatada, minha luta é para existir com todas as minhas identidades de gênero”, defende.

A tatuagem de Lívia Soares, de 23 anos, alerta: “None but ourselves can free our minds”. É o trecho de uma música do jamaicano Bob Marley, que quer dizer “Ninguém a não ser nós mesmos pode liberar nossas mentes”. Ela já passou por futsal, boxe e vôlei antes de encontrar o taewondo. Na luta pode experimentar a sensação de pertencimento, bem diferente da vivência da rua, onde diz sofrer violência e preconceito. “Me perguntaram sobre a necessidade de fazer reportagens desse tipo, se é necessário quando a luta é para sermos todos iguais. Mas eu, mulher sapatão, não sou igual. Não quero ser assimilada, palatada, minha luta é para existir com todas as minhas identidades de gênero”, defende.

As violências da vida em nada lembram os golpes do esporte. Batem mais fundo. Nos sparrings, a tentativa é de minar a força masculina que se eleva quando é confrontada com uma mulher lésbica. A luta é para construir, no taekwondo, família e segurança. “Na rotina, são violências contra o meu corpo, contra a minha existência, contra a minha circulação em estabelecimentos, em que eu sou assediada, conduzida a banheiro masculino, e aí eu acho que o taekwondo sempre foi um espaço seguro, construído em equipe”.

Israel. Vôlei. Gay

“A torcida ficava gritando ‘Pêi, matei um gay’. Continuava. Hoje em dia eu me pergunto de onde vinha essa energia”

A voz de Israel Nascimento engasga ao lembrar das hostilidades e visitar percepções da adolescência, quando já sofria preconceito, aos 11 anos, no time de vôlei. Quando os jogos eram fora da escola em que estudava, o menino tinha certeza de que sofreria ataques homofóbicos, sem nem mesmo ter “saído do armário”, o que só ocorreu aos 18 anos. Em um episódio, lembra, deixou de participar de uma das partidas e foi chorar no banheiro.

Em torneio na Paraíba, precisou esquecer as vozes gritando “Pêi, matei um gay” para se concentrar. Mas foi no esporte, admite, que conseguiu reunir as forças que tem hoje para ser combativo. “Eu diria que jamais seria a pessoa que sou se eu não tivesse passado pelo esporte. E eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje, combativo até demais, uma pessoa mais forte e desbocada, que me abre possibilidade de dialogo maior”, afirma. Professor de inglês e estudante de Direito, hoje com 25 anos, Israel manda um recado para os jovens que sofrem nas quadras: “Eu recomendo que eles vão em frente no esporte”. Ex-seleção cearense de vôlei, Israel segue nas quadras, mas sem compromisso. Joga duas vezes por semana, com os amigos. Por prazer.

Victor. Futebol. Bissexual

“Os meus pelos sempre ficavam arrepiados com gritos de “Ei, vai tomar no c*”. Aquilo nunca teve graça para mim”.

O nome Victor é fictício, mas a história é bem característica. Foi levado pelo pai – segundo ele, machista – ao futebol. Ficou no esporte na adolescência e começo da juventude. Depois, abandonou. “Foi onde eu conheci a maior repressão sobre o meu eu no mundo. Foi tão forte que ainda hoje eu sinto inacabado”, lembra Victor, de 27 anos, sobre os gramados. Ele se apaixonou primeiro por homens. Depois, aos 15, conheceu uma menina por quem também nutriu paixão. “Tenho amigos e me fortaleço na luta do dia a dia. Nunca tive problema com a minha bissexualidade, mas sempre tive problema com quem tinha problema com a minha bissexualidade”, afirma. Nos amigos e nos companheiros de capoeira, que fez no Morro das Viúvas, na cidade do Rio de Janeiro, ele se apoiou para combater os vários traumas do futebol, inclusive com o irmão, que também jogava bola. “O futebol ainda hoje é um lugar repelente para as pessoas diferentes, não é diverso. A ideia de que índios, brancos e negros se abraçam no momento do gol ainda é um grande mito. Assim como o mito da nossa democracia racial. Os meus pelos sempre ficavam arrepiados com gritos de “vai morrer”, “fulano veado”, “ei, vai tomar no c*”. Aquilo nunca teve graça para mim”.

Victor não quis revelar seu nome verdadeiro ou fazer fotos e vídeos.

Carla. Futsal. Trans

“Um belo dia, eu nasci. Descobri que era uma mulher trans, Carla Lima. Não gostava muito de futsal, atrelava ao masculino”

Carla não fala mais seu nome civil, mas o apelido da infância permanece: Kakah. Com 23 anos, ela mora no município de Apuairés, no interior do Ceará. Sem condições financeiras para arcar com o processo judicial, ainda não tem os registros com o nome social: Carla Lima Moura. Kakah se percebeu trans na adolescência. Aos 18 anos, começou o processo hormonal, com a ajuda de amigas. Passou a usar peças de roupa de mulher, deixou o cabelo crescer. Entrou no curso de Agropecuária. “Foi onde pude entender o que seria o transexualismo, a minha diferença para a mulher travesti”, relembra. Por não se reconhecer no próprio corpo, até então masculino, não gostava de esportes como futebol ou futsal. Em 2017, já mulher trans, passou a participar da seleção feminina de futsal de Apuiarés, convidada por amigas lésbicas. “Estar engajada foi importante para o desenvolvimento do time. Hoje, as mulheres levam até os filhos, não tem mais só lésbicas.

Carla não fala mais seu nome civil, mas o apelido da infância permanece: Kakah. Com 23 anos, ela mora no município de Apuairés, no interior do Ceará. Sem condições financeiras para arcar com o processo judicial, ainda não tem os registros com o nome social: Carla Lima Moura. Kakah se percebeu trans na adolescência. Aos 18 anos, começou o processo hormonal, com a ajuda de amigas. Passou a usar peças de roupa de mulher, deixou o cabelo crescer. Entrou no curso de Agropecuária. “Foi onde pude entender o que seria o transexualismo, a minha diferença para a mulher travesti”, relembra. Por não se reconhecer no próprio corpo, até então masculino, não gostava de esportes como futebol ou futsal. Em 2017, já mulher trans, passou a participar da seleção feminina de futsal de Apuiarés, convidada por amigas lésbicas. “Estar engajada foi importante para o desenvolvimento do time. Hoje, as mulheres levam até os filhos, não tem mais só lésbicas.

A gente começou a se empoderar no espaço a que temos direito”, afirma. Além de jogadora, Carla é maquiadora e cabeleireira no município. Recebeu o apoio da família, dos amigos e do técnico da equipe. “Na família, como fui me notando trans aos pouco, nem eu sabia quem eu era, nem eles, mas eles foram respeitando e aceitando, agindo com naturalidade. Por isso, o processo é muito natural. Eles sabem que eu sou uma mulher trans, e eu sou a filha que eles têm”. Hoje, treina duas vezes por semana. “Não sofri preconceito no esporte, acredita? Como eu me politizei, eu não sofro tanto, eu me imponho. Acho muito bonito como o esporte transforma as pessoas. As moças que estavam ali para emagrecer, elas viram o quanto é importante o esporte porque agora o têm como inclusão”.

Jéssica. Vôlei. Travesti

“Em 2009, fui barrada. Meu treinador teve que conversar com o delegado da partida. Eu quase tive de tirar toda a roupa”

A ficha no time de vôlei, na Espanha, registra: “Gercélio Bezerra Fernandes Albino Gama”. Em quadra e na vida, é Jéssica. Simplesmente. Aos 15 anos, a travesti começou no vôlei, ao mesmo tempo em que se transformava diante da sociedade. Jéssica hoje está na Europa, onde atua como líbero em um time formado por homens. Em 2009, nos Jogos Abertos do Interior do Ceará, na cidade de Pentecoste, quase precisou tirar a roupa para mostrar que, sim, poderia atuar no time masculino de Beberibe. O técnico precisou defender. Era a primeira vez que ela, de algum jeito, atuava como de forma mais séria no esporte. “Foi muito constrangedor, tive de mostrar documento. O árbitro quis me tirar da quadra. Mas, no fim, deu tudo certo. O vôlei foi algo que me fez me centrar em tudo, me fez ter a certeza de que o esporte pode tudo. Faz com que qualquer coisa se torne realidade”, defende. O sonho de Jéssica, hoje, é atuar no feminino. Para isso, precisaria mostrar resultado do hormônio masculino baixo, com redução. O tratamento dura em média um ano e não há necessidade de fazer operação de mudança de sexo. A travesti espera passar mais três anos na Europa. Em junho, participará, em Madri, dos Jogos do Orgulho Gay pelo Alfafar. “Muitas travestis no Brasil são extremamente boas no esporte. Mas o nosso país é atrasado na aceitação, é muito difícil”, afirma. Da família, houve estranhamento do pai na decisão de ser travesti. No vôlei, ela se inspira em Sheilla, ex-seleção brasileira. “O esporte faz com que a mente esteja bem, esteja sempre voltada a coisas boas. Hoje, eu não me sinto constrangida”.

A ficha no time de vôlei, na Espanha, registra: “Gercélio Bezerra Fernandes Albino Gama”. Em quadra e na vida, é Jéssica. Simplesmente. Aos 15 anos, a travesti começou no vôlei, ao mesmo tempo em que se transformava diante da sociedade. Jéssica hoje está na Europa, onde atua como líbero em um time formado por homens. Em 2009, nos Jogos Abertos do Interior do Ceará, na cidade de Pentecoste, quase precisou tirar a roupa para mostrar que, sim, poderia atuar no time masculino de Beberibe. O técnico precisou defender. Era a primeira vez que ela, de algum jeito, atuava como de forma mais séria no esporte. “Foi muito constrangedor, tive de mostrar documento. O árbitro quis me tirar da quadra. Mas, no fim, deu tudo certo. O vôlei foi algo que me fez me centrar em tudo, me fez ter a certeza de que o esporte pode tudo. Faz com que qualquer coisa se torne realidade”, defende. O sonho de Jéssica, hoje, é atuar no feminino. Para isso, precisaria mostrar resultado do hormônio masculino baixo, com redução. O tratamento dura em média um ano e não há necessidade de fazer operação de mudança de sexo. A travesti espera passar mais três anos na Europa. Em junho, participará, em Madri, dos Jogos do Orgulho Gay pelo Alfafar. “Muitas travestis no Brasil são extremamente boas no esporte. Mas o nosso país é atrasado na aceitação, é muito difícil”, afirma. Da família, houve estranhamento do pai na decisão de ser travesti. No vôlei, ela se inspira em Sheilla, ex-seleção brasileira. “O esporte faz com que a mente esteja bem, esteja sempre voltada a coisas boas. Hoje, eu não me sinto constrangida”.

Laleska. Arbitragem. Travesti

No apito, a realidade não é diferente. Laleska é travesti e irmã de Jéssica Fernandes, também citada na reportagem. Comanda as partidas amadoras de futebol no interior do estado e é um exemplo de que é possível se assumir homossexual e desempenhar uma função importante dentro de um esporte reconhecidamente masculino. Mas não é nada fácil. “Eu apito desde 2010, sempre fui bem recebida por outros municípios, mas hoje estou pensando seriamente em deixar de apitar porque estou sofrendo preconceito na minha cidade, Morro Branco. São jogadores, alguns que não querem que eu apite. Porque eles acham que só homens heterossexuais sabem apitar jogos. Só tenho a lamentar por eles, perdem um grande talento”, afirma Laleska, aos 38 anos. Nas cidades de Fortim e Cascavel, no Ceará, ela conta que a recepção é afável. Valério, o nome de batismo, se descobriu-se homossexual aos 10 anos, mas só teve coragem de assumir-se travesti aos 15. Hoje é Valéria. “Minhas amigas falam: ‘Valéria, mulher, tu não era para gostar de futebol, porque travesti não deve estar em futebol’. É a única loucura minha.”

No apito, a realidade não é diferente. Laleska é travesti e irmã de Jéssica Fernandes, também citada na reportagem. Comanda as partidas amadoras de futebol no interior do estado e é um exemplo de que é possível se assumir homossexual e desempenhar uma função importante dentro de um esporte reconhecidamente masculino. Mas não é nada fácil. “Eu apito desde 2010, sempre fui bem recebida por outros municípios, mas hoje estou pensando seriamente em deixar de apitar porque estou sofrendo preconceito na minha cidade, Morro Branco. São jogadores, alguns que não querem que eu apite. Porque eles acham que só homens heterossexuais sabem apitar jogos. Só tenho a lamentar por eles, perdem um grande talento”, afirma Laleska, aos 38 anos. Nas cidades de Fortim e Cascavel, no Ceará, ela conta que a recepção é afável. Valério, o nome de batismo, se descobriu-se homossexual aos 10 anos, mas só teve coragem de assumir-se travesti aos 15. Hoje é Valéria. “Minhas amigas falam: ‘Valéria, mulher, tu não era para gostar de futebol, porque travesti não deve estar em futebol’. É a única loucura minha.”

A Lei Dandara

Em maio deste ano, o deputado Weverton Rocha (PDT-MA) apresentou o Projeto de Lei 7702/17, que inclui o crime de discriminação ou preconceito de orientação sexual e de identidade de gênero na legislação que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor (Lei 7.716, de 1989). Se aprovada, a nova lei deverá ser chamada de Lei Dandara.

Dandara dos Santos era uma travesti cearense, de 42 anos, que foi agredida com chutes e golpes de pedra e pau este ano. Durante as agressões, os assassinos fizeram imagens, que foram divulgadas nas redes sociais, retratando a tortura por ela sofrida.

Em seguida, a vítima foi assassinada com disparo de arma de fogo no rosto, como ocorre em 82% dos crimes contra as pessoas travestis e transexuais, sendo característica a desfiguração, segundo dados da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), Rede Trans, Andra e demais ONGs brasileiras.

No esporte, ainda também ainda não há punição para homofobia. O que resta, ainda, são as marcas e silêncio.

Ações contra a homofobia

Nos estádios cearenses, é frequente o canto homofóbico e preconceituoso em relação à torcida adversária. Ceará e Fortaleza não têm ações contra homofobia. Questionadas, as assessorias dos dois principais clubes do estado não responderam.

Em abril deste ano, a maior organziada do Palmeiras aboliu os gritos de “bicha” no estádio. Os integrantes da Mancha Verde quebram um costume que se originou nos estádios brasileiros após a Copa do Mundo, em 2014. Em 2016, a Confederação Brasileira de Futebol chegou a ser punida em R$ 66 mil pelos gritos de “bicha” nas Eliminatórias, no jogo em Manaus, contra a Colômbia. Os gritos são sempre no tiro de meta do adversário e foram copiados dos torcedores do México na Copa do Mundo.

Em abril deste ano, a maior organziada do Palmeiras aboliu os gritos de “bicha” no estádio. Os integrantes da Mancha Verde quebram um costume que se originou nos estádios brasileiros após a Copa do Mundo, em 2014. Em 2016, a Confederação Brasileira de Futebol chegou a ser punida em R$ 66 mil pelos gritos de “bicha” nas Eliminatórias, no jogo em Manaus, contra a Colômbia. Os gritos são sempre no tiro de meta do adversário e foram copiados dos torcedores do México na Copa do Mundo.

Para Danilo Strano, cientista político e executivo do grupo “Respeito Futebol Clube”, nenhum jogador do futebol se assume pelo preconceito e opressão social.

– Veja o caso do Richarlyson. A torcida do São Paulo nunca gritou o nome dele. Na apresentação no Guarani, no Brinco de Ouro, jogaram cinco bombas por conta dele. E só por conta dos traços na personalidade. Essa é uma das maiores pressões que o jovem tem. Para virar profissional, é 1%, e tem que representar o jogador baladeiro e mulherengo, ser um homem “fodão”. Os jogadores costumam casar muito cedo, ter muitos filhos. Na base, isso deve ser muito pior. Ele não tem nenhuma referência. Por isso é importante falar publicamente, porque as pessoas precisam se reconhecer. Por isso que a gente pede para falarem – afirma Strano.

Fonte: Globo Esporte

-

Videos2 dias atrás

Videos2 dias atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 02/05/2024

-

Videos4 dias atrás

Videos4 dias atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 30/04/2024

-

Videos5 dias atrás

Videos5 dias atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 29/04/2024

-

Videos1 semana atrás

Videos1 semana atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 25/04/2024

-

Videos1 semana atrás

Videos1 semana atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 26/04/2024

-

Videos1 semana atrás

Videos1 semana atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 24/04/2024

-

Videos2 semanas atrás

Videos2 semanas atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 23/04/2024

-

Videos2 semanas atrás

Videos2 semanas atrásAO VIVO – MAIS NOTÍCIAS – 22/04/2024